The Man of The Month

「今月生まれのこの人」の “心にきざむ言葉”

「うまくやるだけが人生ではないと思いたい」 阿久 悠

阿久 悠

(あく・ゆう)

(1937年2月7日生まれ)

『UFO』『北の宿から』『宇宙戦艦ヤマト』『津軽海峡・冬景色』『勝手にしやがれ』『また逢う日まで』・・・など、日本が高度成長を謳歌していた1970年代に、数多くのヒット曲を生み出してきた作詞家・阿久悠さん。日本の歌謡曲の歴史の中で大きな足跡を残してきた作詞家と言えるでしょう。

作詞した曲のシングルレコード売上枚数は6800万枚を超え、歌謡曲が社会世相の中で幅を利かせていた時代に、日本レコード大賞の大賞5回、作詞賞7回を受賞。演歌、ポップス、アニメソングなどその範囲は花広く、ジャンルを超えて生み出されたその詞(ことば)に人々は惹きつけられていったのです。

8歳のときの「終戦」

天井を向いたまま過ごした日々

阿久悠(本名:深田公之・ふかだひろゆき)さんは、昭和12年(1937年)2月に兵庫県淡路島に生まれています。

父の深沢友義さんは警察官で、志願兵として出征していた兄の隆さんは、終戦のわずか1カ月前に19歳という若さで戦死しています。いわば、深田青年はその多感な少年時代を「戦時」という激動の中で過ごし、8歳で「終戦」という大転換を体験したのです。

のちに自ら小説を書き、映画化もされた『瀬戸内少年野球団』にその原風景と記憶の一端を見ることができます。

阿久悠さん原作の小説を映画化した『瀬戸内少年野球団』のポスター

ただ、淡路島が故郷だったという思いは阿久さんにはなかったようです。

それは父が警察官であったため、転勤を余儀なくされ、西日本を転々とする生活を送っていたことが影響しているからでしょうか。

「出身地ではあるけれど、故郷ではない」と自らも語っており、5000曲以上の作詞をした中で「阿久悠さんの曲には“望郷の詞”がほとんどないのです」(オフィス・トゥー・ワン、海老名俊則氏)。

中学二年の三学期には結核を患い、「終日、天井を向いたままの日々」(阿久悠)を経験。高校は淡路島の洲本高校ですが、映画館に通い詰めるという日々をおくり、その後、明治大学文学部へ進学。18歳の春に上京しました。

ただ、阿久さんの述懐でも、高校・大学時代の思い出は少なく、「一体、何をしたいのかもわからず・・・」「大学時代がいちばん老けていた気がする」と記されています。

その思いは、1976年に発表した『青春時代』(森田公一とトップギャラン)の詞にある

青春時代の真ん中は

胸にとげさすことばかり

という表現になっているのかもしれません。

広告代理店で「企画書」を書きまくる

特技は「本当のことを誰にも言えること」

大学を卒業した深田青年(阿久悠)は広告代理店であり、テレビ映画の企画・制作をしていた「宣弘社」へ入社します。宣弘社は当時の人気テレビ番組『月光仮面』を制作しており、採用予定5名に対し、応募者130名という狭き門でした。

入社試験問題の「週刊誌の企画3本を立てなさい」という問題をトップの評価でクリヤーし、阿久さんは合格し、企画課に配属されます。

コピーライター、番組企画づくり、脚本書き、テレビ番組内で流されるナマCMの制作など・・・、この時代に深沢青年(阿久悠)は、言葉選び、シーンの創造など様々な知見を自分自身のなかに積み上げていきます。

「高校へ入ったときにも、大学生活を始めた時にも感じなかった“たかぶり”のような活力を、この雑居ビルの中にある会社に感じた」と言います。

宣弘社時代の社員旅行でのスナップ。右から3人目が阿久悠さん

(宣弘社サイトより)

真実や事実を伝えるワザを示してくれた上司や脚本家、才知あふれる漫画家との共同のCM制作の仕事、企画の才能を引き出してくれたテレビ番組ディレクター、さまざまな出会いと仕事の機会が、青年の中に埋もれていた才能を目覚めさせていったのかもしれません。

宣弘社の社内報でのアンケートで、

―あなたの特技は?

本当のことを誰にも言えること

—いちばん好きなことは?

競争相手をコテンパンにやっつけることならなんでも

と答えています。

そんな気負いを前面に出している青年に、ある日、「ラジオの台本を書いてみませんか」という話が舞い込んできます。

断る理由は何もなく、放送作家のマネごとのように何本かの台本を書き、その時、ペンネームとして「阿久悠」という名が誕生したのです。

「阿久悠」としてのスタート

時代に突き付けた『ざんげの値打ちもない』

この「阿久悠」という名の由来について、本人が語ったことはなく、「やっぱり“悪友”から来ているのでは」という説や「魯迅の名作“阿Q正伝”から」「二月生まれだから“アクエリアス”から」「アイ・ライク・ユーの意味では?」と諸説があります。

宣弘社に身を置きながら、CMなどの企画作り、番組の下準備などに駆け回る一方で、放送作家・阿久悠として台本書きの仕事に精力を注ぐ生活。

28歳で区切りをつけ、サラリーマン生活をやめて独立。放送作家から楽曲の作詞を手掛け始めます。

「阿久悠」という名で、詞を書き始めた。

33歳の時です、かつてのスターの座からカゲが差していた歌手・森山加代子のカムバックを期した曲に詞をつけます。

『白い蝶のサンバ』は作詞家・阿久悠にとって、はじめてヒットチャート第一位となった曲でした。

「カムバックのときには少しでも暗さがあってはダメなんです。派手さ、華やかさ、勢いを出すこと。沁みる歌ではなく、叩く歌でなければ・・・」とその詞の意味を語っています。

そこから、阿久悠という名が業界と社会に明らかな足ドリをしるし始めます。

北原ミレイの『ざんげの値打ちもない』で、作詞家・阿久悠は世間や業界に挑戦状を突き付けた格好になります。

異例の長いタイトル、ストーリー仕立ての詞は途中で二番など省くテレビ放送担当者にとっては困りものでした。何より詞の内容に「人を殺すイメージ」があったことは、大きな波紋を呼びました。

細いナイフを光らせて/にくい男を待っていた

鉄の格子の空を見て/月の姿がさみしくて

ざんげの値打ちもないけれど/私は話してみたかった

“70年安保”に揺れ動き、人々の心に迷いがのしかかっていた時代でした。

挑戦的な歌詞で大きな波紋を投げかけた『ざんげの値打ちもない』(北原ミレイ)

「作詞を本気でやってみようと思ったのは、この“ざんげの値打ちもない”を書いたときです」と、後に阿久さんは語っています。

テレビを利用して「非日常」を作り出す

「歌謡曲は時代を食って色づき、育つ」

そこからは直線的に進んでいきます。

日本テレビのオーディション番組“スター誕生”の企画構成を手掛け、審査員として参加。

日テレ「スター誕生」の審査員として鋭い指摘が注目を集めた。

尾崎紀世彦の『また逢う日まで』がレコード大賞を受賞。森昌子のデビュー曲『せんせい』、山本リンダ『どうにもとまらない』、桜田淳子『わたしの青い鳥』、アニメに主題歌となる『宇宙戦艦ヤマト』・・・。

レコード大賞を受賞した尾崎紀世彦『また逢う日まで』

アニメソングとして大ヒットとなった『宇宙戦艦ヤマト』

勢いはやむことなく、都はるみ『北の宿から』、沢田研二『勝手にしやがれ』、石川さゆり『津軽海峡・冬景色』、岩崎宏美『ロマンス』、八代亜紀『舟歌』『雨の慕情』、西田敏行『もしもピアノが弾けたなら』・・・。

次々と阿久悠の詞をまとった曲が大ヒットを生み出していきます。

70年代から80年代の半ばへ。まさに時代が阿久悠の詞に制覇されていったかのようです。

ピンク・レディー『ペッパー警部』『UFO』・・・。

「こんなわけのわからない曲がヒットするはずはない」と言われた『ペッパー警部』はピンク・レディーの二人をスターダムに押し上げます。

不可思議ともいえる斬新な歌詞が話題になった。

幼児番組のために創った『ピンポンパン体操』は、子どもの歌がヒットチャートに乗るパイオニア的な存在となったのです。

「決して日常的ではないもの、テレビという日常を利用して非日常を作り出す、これが僕の方向性なのです」

河島英五『時代おくれ』では、「時代に遅れないように、と考えるのがモットーだった僕が、ある時からどうしたら上手に時代に遅れられるか、と懸命に考えるようになっていた」

目立たぬように はしゃがぬように/似合わぬことは無理をせず

人の心を見つめつづける/時代おくれの男になりたい

ねたまぬように あせらぬように/飾った世界に流されず

好きな誰かを思いつづける/時代おくれの男になりたい

「歌謡曲は時代を食って色づき、育つ」と語っています。阿久悠という人は、はその詞で、常に人々に、時代に、何かのメッセージを送っていったのです。

「 無責任な拍手喝采よりも、重々しい無言の反応に価値ありと信じて、堂々と歩いてほしい」

「うまくやるだけが人生ではないと思いたいから、慕いつづける恋をすすめるのです」

「個性とは奇異で目立つことではなく、その人の中の最も自然な状態を言います」

「燃える奴に水をかけるな。燃えない奴に時間をかけるな」

メモにすべてのことを書き記す

「マイナスの心情からスタートするものは作らない」

阿久さんは“メモ魔”でした。

その日その日にあったこと、見たこと、聞いたことをなんでもメモにして書き記し、細かいこと、世界情勢、心に触れたことを何でも書いておいたのです。

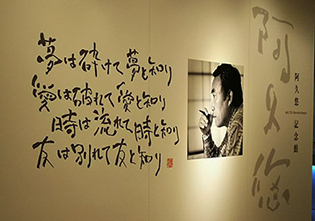

なんでもメモにし、書き記していた。(「阿久悠記念館(明治大学)より」

歌手、歌い手のイメージをどう時代と重ねていくのかを徹底的に掘り下げ、歌い手の新たな魅力を引き出していくのです。

そのため、阿久悠の詞によって命を吹き込まれた人は多いのです。

『あの鐘を鳴らすのはあなた』の和田アキ子、『ジョニーへの伝言』のペドロ&カプリシャス、『絹の靴下』の夏木マリ、『嫁に来ないか』の新沼謙治、はその一例に過ぎません。

一時代を築いていた藤圭子に『京都から博多まで』を、森進一には『北の蛍』、小林旭には『熱き心に』の詞を作り、新たな一面を引き出しています。

「恨みとか、未練とか、マイナスの心情からスタートするものは作らない」というのが阿久悠の作詞の信条でしたが、その詞のなかでは、淋しさや寂しさをより強い情念に着せ替えたフレーズが垣間見えます。

どうして生き抜くかを考えたほうがいい

「阿久悠さんともっと早くに出会うべきだった」

2001年、阿久さんにがんが発見されます。

「死なない人はいない。必ず死ぬ。死にたい人も死にたくない人も、神の目から見たら早い遅いの差異はなく、同じように死ぬ。だから死ぬことを特別に考えるよりは、どうして生き抜くかを考えた方がいい」

1980年代以降、作詞の仕事からは少し遠ざかり、「小説」を書き、「エッセイ」や「時事評論」を発表したり、という仕事が目立ちました。

“船村メロディー”と言われ、歌手・美空ひばりのために数多くの名曲を作っ作曲家の船村徹さんは、

「阿久悠さんとはもっと早くに出会うべきだった。美空ひばりに詞を書いてもらっていたら、どんな曲になっていただろうか」

と話しています。

その思いも、美空ひばりさんが52歳(1989年逝去)でこの世を去ってしまったために、実現はしませんでした。

阿久さんも自分自身に向けて「それが後悔のひとつです。逃げてばかりで、阿久悠、馬鹿だな」と語っています。

「阿久悠記念館」の入り口

阿久悠さんにとって、詞を作るとはどういうことですかと訊かれ、

「狂気の伝達です」と答えています。

6年間の闘病の末、2007年8月 阿久悠、永眠。

享年70歳の夏のことでした。

参考資料:

・『星をつくった男―阿久悠と、その時代』(重松清)講談社

・『私のこだわり人物伝―阿久悠』(NHK)

・阿久悠記念館 (明治大学)