山吹色のゴールドに翻弄された時代と人。「金」にまつわる話題は尽きず…

金目鯛

かりかりアーカイブス(3) ソニーが日本初のデジタルカメラ試作品「マビカ(MAVICA)を発表した日!

『週刊ダイヤモンド1981年9月12日号』掲載

ソニーが見せた“神話復活”への執念

——焦りか自信か フィルム不要カメラの発表——

それは一本の電話から始まりました。1981年の夏、ソニーの広報室から電話がかかってきました。「明日、夕方4時からホテル・オークラで新技術の発表を行いますので出席してください」――。

報道陣には、事前にはその内容はまったく知らされていませんでした。しかも、盛田昭夫会長が自ら出席することも・・・。120年以上も続いていたフィルム(銀塩写真)を使ったカメラではなく、エレクトロニクス技術を使うデジタルカメラへの大胆な発想の転換。

「ここしばらく、ソニーはおとなしいなぁ」と思われていた時代に、ソニーが久々に話題の主役に踊り出た瞬間だったと言ってもいいでしょう。

『週刊ダイヤモンド1981年9月12日号』掲載

ソニーが見せた“神話復活”への執念

—ー焦りか自信か フィルム不要カメラの発表——

“テレピで見る写真”――ソニーが開発した新カメラ 『マビカ(MAVICA)』はこう表現したほうが当たっているかもしれない。撮像素子に高精度CCDを使用し、フィルムの代わりに磁気ディスクに映像を記録・・・・、といった新たな技術。なにより新聞の第1面に新技術のニュースが載ったのは久々のこと。そして、その話題の主人公がソニーだったのも・・・。

「新たなカメラシステムの開発に成功したのです」とソニー・盛田会長は話し始めた。

ひとつのテクノロジー として

「衝撃的ですね。ただ、密度、解像度はまだ祖いんでしょ」(日本光学)、

「現在のカメラに対抗できるのはまだ先のこと」(キヤノン)、

「予想外ではないですね。VTRの延長線上のもので、格別新しさは感じません」(富士写真フィルム)、

「技術的には目新しいものではありません。CCD(電荷結合素子)の量産化が問題でしょうね」(東芝)・・・・。

ソニーの発表を受け止める側の反応はむしろ子想外に冷ややか、 と言えるものだった。

いまのソニーだからだろうか。 これがもし5年前のソニーだったなら、その反応はもっと大きく、その影響はもっと深刻に考えられたかもしれない・・・ と思うのはうがった見方 だろうか。

いまから3年前、1978年6月のアメリカ。 写真技術と映像産業に詳しい証券アナリストのトレンプレイ氏は「現在の写真術に対するエレクトロニクスの脅威」と題して講演を行なっている。

その内容は「エレクトロニクス技術の進歩はめざましく、この調子でいけは現在の銀塩写真システムは、1990年には“エレクトロニクスの襲撃 ”を受けることになろう」というものだった。

つまり、エレクトロニクス方式の スチール・カメラが出てくることは 十分予想されていた。 ただ、 その時期が、仮にソニーの新カメラが2年後に発売されるとなると、予測より7年も早く登場することになる。

さらに、彼はボケットカメラを手にとって「この中身はすべてエレクトロニクス化してしまい、 画像装置には電荷結合素子(CCD)が使用され、 その画像の記録には磁気バブルメモリが使われているだろう」と予言した。

ソニーが発表したマビカ方式がこの予測と異なる点は、磁気バブルメモリではなく、磁気ディスク(フロッピーディスク・タイプ)が使われている点である。

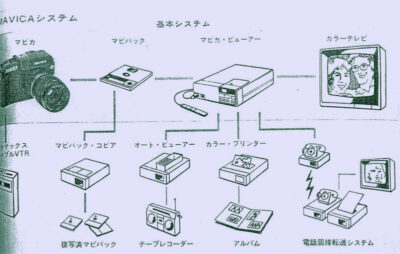

「マビカ・システム」を構成する製品群。

いままで磁気方式による静止画再生では最も進んでいると言われる“NHK技術研究所”がこの6月に発表した電子フィルム・ システムの試作機では、この磁気バプルが記憶素子として使われていた。1枚の画像を記緑するのに10~20秒という時間がかかること、実用化には単価が高すぎること、という欠点を持ちながらである。 その辺をソニーの新カメラ・システム「マビカ」は超えたと言えるかもしれない。

「技術的な目新しさはない」と言われながらも、ソニーはこのマビカ・システムに関し、CCD チップの改良、磁気ディスクのコーティング方法など65件の特許を申請する。

「私どもはこれ(マビカ)が出て、従来からのカメラがなくなるとは考えていない。これはあくまでもビテオのひとつのテクノロジーとして、新しい記録方式として、世の中に提供するもので、いまの写真に置きかわるものでもない」

と、盛田昭夫会長は言う。

しかし、その一方で、ある部分では確実に現在のカメラ、フィルムの市場を食っていくとの自信は持っているに違いない。

あるカメラメーカーがこう言った。

「これで、否がおうでもソニーの今後の動きに目を向けざるを得なくなった」

ひとつの技術開発か新聞の第一面に報道されたのは久しぶりのことである。

評価されるにせよ、批判されるにせよ、ソニーにとっては、その話題の主人公になったことで、今回の目的は十分に達したと言えるかもしれない。

ソニーの「MAVICA」発表は海外のメディアでも大きく扱われた。

25年前の目的

盛田会長がもし役者だとしたら、その日は久しぶりに「“ノッた演技”を見せてくれた」という評が出ることだろう。

「うまく撮れたら“拍手喝采”をお願いしますよ!」

8月24日、ホテル・オークラでの“マビカ“の発表会にこういって自らそのソニー製のカメラを手にとってモデル嬢の撮影に進み出たのである。

この日の発表では、盛田会長自身が自ら前面に出て、この新技術の粋を発表し、上機嫌だった。

不思議なカメラだ。

ファインダーの前面に“NIKON” とか”MINOLTA“と書いてあるカメラを見なれている人間にとって、”SONY“’という4文字が創り出す違和感が何とも不思議なのである。

25年前の1956年(昭和31年)、ソニーはビデオの開発を決意し、プロジェクト・チームを発足させている。その時の目的は2つあった、という。

「ひとつは、VTRを家庭に持ち込むこと」(盛田会長)

昭和37年には“PV-1000”、39年には初めての家庭用VTR“`CV- 2000”を開発、45年にはカセソト方式の“Uマチック”、そして、50年には“ベータマックス方式”を発表し、 家庭用小型VTRの本格普及時代への幕を切って落としている。

昭和51年の「ピデオ元年」宣言から5年経ったいま、ビデオは1兆円産業に到達し、文字どおりビデオ時代が花開こうとしており、ソニーの第一の目的は達せられつつあると言ってもいいだろう。

とにかく”熱く”このマビカを語る姿が印象的だった。

そして、もうひとつの大目的は、「ビデオ方式を使ってスチール・カメラをつくりたい。誰でも持って歩けるカメラを磁気方式にしたい」――。

この新カメラがVTR開発の途上で出てきた副産物ではなく、25年前にその開発意図をはっきり持っていた製品であることを盛田会長は強調した。

「写真というのは140年前にフランスの画家ダゲールが発明して以来、乾板、ロールフィルム、ボラロイドなど、光に感光する、すべて化学方式の写真だった。私どもは磁気記録を使ってカラー写真を創りたいと考えていた」

この発表がいつごろ計画されたものか、ソニーは明らかにしていない。

ただ、言えることは、

開発は木原信敏・常務以下、第2開発部の4人のエンジニアを中心にして進められたこと。磁気方式スチル・カメラの開発が、発表されたマビカ・システムのような方向へ紋ったのが1年ほど前だったこと。

社内には夏休み明けに「何かニュースになるような事件? があるぞ」という観測が流れていたこと。

そして、発表会場(ホテル・オークラ)の予約が行われたのが、発表日のわずか6日前だったこと・・・である。

誇りと自信と

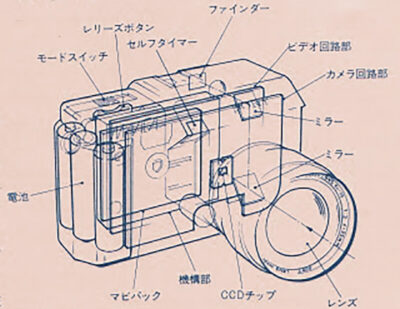

この新カメラ、 マビカ・システムを少し説明しておこう。

形状、操作は従来の35ミリカメラと変りない。違いは、従来のカメラが銀塩を使ったフィルムを感光させて映像を記録したのに対し、マビカはCCDという電荷結合素子が映像を受け、その映像を電気信号に変えて、“マビパック”と呼ぶ磁気ディスクに記録するというところだ。

従来のカメラとは大きな発想の転換が盛り込まれたマビカだった。

このCCDは光半導体とも呼ばれ、光を受けるとその強さに応じて電荷を発生し、その電荷を蓄積、順次移動させるという機能を持つ。

マビカに使用されたCCDは約1センチ角のチップの中に水平方向570個、縦方向490個の28万画素数をもち、その間に刻まれた溝がよけいな光を捨てるというオーパーフロードレイン機構がついている。

実用化された例としては、昨55年1月にソニーが開発し、全日空へ納めている航空機のコックピット用カラーピテオカメラがあるだけ。 機内に着陸時のシーンなどを映し出したりするカメラで、小型化、振動に強いという特徴を生かしたものだ。

一方の従来のフィルムに当たるマビパックは、6センチ×5.4センチとマッチ箱より一回り大きく、薄さ3ミリのケースに入った磁気ディスク。

1枚で50コマの写真が記録でき、消去も可能で、繰り返し使用できる。

このマビパックを“ビューアー”という機器に差し込めば、即座に家庭のテレビ画面で写真を見ることかできるというわけだ。

「mavica」システムの全容図。

マビカ・システムが従来の写直と違うのは、現像という過程がない、従来のフィルムでは避けられなかった変色や色アセがない、画像の合成や色調のコントロールなどの特殊効果が可能、電話回線を利用して信号を転送することかできる、などの利点を持っていることだ。

逆に、現時点では,ハード・コピー化(紙焼き)する機器は開発中の段階で、その際の鮮明度は、従来の写真に比べ劣る、といわれている。

「ハード・コピー化するプリンターも、カメラ発売時には間に合わせる」と開発を担当した木原常務は話す。

技術開発の先頭に立ったソニー・木原信敏常務。

プリントしたモノの鮮明度は「現在の写真に劣る」ことはソニーも認めている。

むしろ、ソニーが主眼としているのは“焼付けしたものを写真という”ワクを超えて、「テレビ画面で写真を見てもいいじゃないか」というところにある。

ソニーはこのカメラを1年半~2年後には発売するという。

この時間というのは、CCDの解像精度の引上げに力を入れ、従来の28万画素から、タテ・ヨコ700個の49万画素程度にまで持っていきたい、というためである。

もうひとつは、従来、生産現場で歩留まりが悪く、量産が難しいとされてきたCCDの生産体制確立のために費やされる。

半導体産業は超LSI・64Kビットの量産が始まっているが、何しろCCDは256Kビットの超LSI量産と同じ難度レベルにあるという。

「すでに歩留まりを論議できる段階にきている」(ソニー・岩間和夫社長)と言っており、鹿児島県国分半導体工場に生産ラインを新設することも決まっている。

いくつもの機器がそろってマビカシステムは完結する

「近い将来、このカメラを全世界で使えるようにしていきたい。そのためには、カメラは共通でいいが、ヨーロッパ用のビューアーも発売時には考えていきたい。われわれはこの技術を開発できたことにたいへん誇りに思っており、この方式、この商品に自信を持っている」

と盛田会長は語る。

崩れた神話の中から

多くの家電メーカーの中でも、ソニーほど過去に輝かしい歴史を持っている企業はない、と言えるだろう。

東京通信工業時代の昭和25年には、日本で最初のテープレコーダーを開発、30年にはわか国では初めてのトランジスタを製造し、小さくて軽い、世界で初めてのポケット型トランジスタ・ラヂオを出して、世間をアッと言わせたのである。

それだけではない。

トランジスタ・テレビ、マイクロテレピ、 I Cラヂオと次々と世界初の商品を開発、そして昭和43年にはトリニトロン方式のカラーテレビを開発しこれらの成功が高成長・高収益を生み。高株価を創り「技術のソニー」、「世界のソニー」という神話を形作ってきたのである。

VTRでも同じである。世界初のヘリカルスキャン方式の採用、家庭用VTR『CV―2000』の開発、Uマチックでは、松下、日本ビクターに対し、技術的に優位に立ち、主導権を握ったのである。

しかし、皮肉なことに、ソニーが最も力を入れた家庭用小型VTR『ベータマックス』を開発し、本格的なビデオ時代を迎えようとしていたころから雲行きがあやしくなっている。

つまり、家庭用2分の1インチVTRの規格統一に失敗し、 日本ピクター、松下電器を中心とするVHSファミリー誕生を許してしまった時からである。

いままでは技術の優位性でリーダーシップを握るのがソニーのやり方。それが、ことVTRではソニーのベータマックス方式の技術優位性をさかんに説いたにもかかわらず、技術そのものより、コーディネート能力、ファミリーづくりの勝負になってしまったのである。

VTR市場では「技術的にはむしろVHS方式より優れている」という評価もあったベータマックスだが、ファミリー作りに失敗し、劣勢に追い込まれた。

「人のやらないことをやる」という経営理念を持つソニーにとっては、 他と歩調を合わせることなど、もっとも苦手なことだった、と言えるかもしれない。

その誤算は尾を引くことになる。

プライスリーダーの座も松下に奪われ、VTRの多機能化競争でも、ライバルのビクター、松下、日立が次々と新製品を発表していくのに対し、ソニーは鳴かず飛ばずの状態になってしまったのである。

いまやVTRでは、VHS陣営7に対し、ベータ陣営は3。ソニーは劣勢の中にある。

昨55年7月に試作品として「ビデオ・ムービー」を発表したが、すぐさま松下、日立の追撃を受け、かえって技術のソニーの優位性を薄める結果になってしまっている。しかも、最近では、日本ビクターが開発した超小型VTR(UCM)に業界の関心が集まっている状況である。

新技術・新製品で他社に話題をさらわれることが多くなっていたソニー。その背景を考えると、今回の“マビカ”の発表の重さがしだいに増してくるのである。

商品化1年半~ 2 前という段階での発表が何を意味するのか。

電機業界の技術発表の仕方はこんなもの、

発表することによって実用化への研究開発が一挙に進む効果がある、

商品企画への大きな参考になる声が集まる、

というのも説明にはなるのだが・・・。

今まで重要な技術・製品発表では、ソニーは“海外同時発表” という形をとってきた。

が、今回はそうではなかった。

「単に、発売では国内マーケットが先になるから」というだけなのだろうか。

とにかくいろいろと考えさせられる今回の新カメラ“マビカ(MAVICA)”の発表である。

●取材時を掘り起こす

マビカ発表の当日、いちばん印象的だったのは、ソニー・盛田昭夫会長が、まるで“珍しいオモチャ”を手に入れた子どものような顔を見せていたことでした。

「やはりこの人は、人がやらないようなこと、他ではマネできないような製品を開発できた時が、いちばんうれしい瞬間なんだろうな」と思わせるに十分でした。

ただし、試作機であるマビカがまだ“開発途上”であることは、ほとんどの記者が感じていました。

推測するに、「研究開発陣はまだ発表できる段階ではないです、と思っていたに違いない。それを盛田会長が『面白いモノができたのだから、ぜひ発表しよう』と押し切ったのだろう」・・・と。

この段階での発表は、本当に良かったのだろうか・・・。

他の電機メーカー、カメラメーカーの反応は、表面上は落ち着いているようでしたが、内心は「かなりショックがあった」ことは明らかでした。

ライバルメーカーの声を取材して集めてくれたのは、当時、新進の記者だった辻広雅文記者が担当してくれました。「逆に、どんなカメラだった?」「写真の出来栄えは?」と聞かれることが多かったそうです。

●その後のデジタルカメラ市場とソニー

試作機「マビカ」を発表したソニーでしたが、実際にカメラ市場に商品を投入するまでにはかなりの時間がかかってしまいました。

発表から16年を経て、市販製品の「マビカ」が登場した。

発表の日から16年後の1997年、ソニーはようやくデジタルスチルカメラ「マビカ」の発売にこぎつけました。高精度のCCDの量産化に時間がかかった、記録媒体をどうするか試行錯誤が繰り返されていた、とも言われています。

その間に、1989年に富士写真フィルムがカメモリーカード方式の「フジックス DS-X」を量産デジタルカメラとして開発、カシオ計算機は6万円台の「QV-10」を一般市場向けに発売し、ヒットさせます。リコー「DC-1」が続き、キヤノン、オリンパスなどもデジタルカメラを発表。もちろん現在のデジタルカメラとは画素数が大きく劣り、解像度は満足感とは遠いモノでした。

ソニーはデジタルカメラ市場の主役を担うには大きく出遅れてしまったとも言えます。

デジタルカメラとして、初のヒット商品となったカシオの「QV-10」

現在のデジタルカメラ市場では一眼レフカメラではキヤノンとニコンが2強の座を築いていますが、ソニーもミノルタカメラの買収、ミラーレスカメラの高評価を得て、主にコンパクトタイプカメラで健闘しています。パナソニック、富士フィルム、オリンパス、リコーなどの激戦が続いていますが、デジタルスチルカメラは、高画質のカメラ機能を備えたスマホとの新たな競争で、むしろ劣勢な位置に追いやられています。

●やはりソニーは「異色の企業」?

しかし、エレクトロにクス業界の現状を見ると、やはり「ソニーは異彩を放つ企業」であると言えるでしょう。

パナソニックは、品質の安定度では業界で抜けていると言えますが、かつての「新商品開発で先頭に立つ必要はなく、後から追い掛けても販売力でトップに立てる」といった王者の戦略が通じなくなっており、事業再構築を目指し持株会社方式でグループ経営に動いています。

東芝は事業ごとの分離解体の途上にあり、シャープは台湾資本の下で生き延びている・・・といった具合に揺れ動く中で、ソニー・グループはゲーム、映画・音楽、金融、デジタルカメラ、スマホといった分野へ事業展開し、先ごろ、ホンダとはモビリティ分野の新事業展開へ業務提携しています。

軸足は少しずつ動かしながら、「時代の流れを感じ取る」といった伝統は、現在のソニーにも脈々と流れている、と言うことができるのかもしれません。